ISAQUIEL CORI

O escritor Luandino Vieira foi alvo, em Novembro de 2014, de várias

homenagens, que culminaram com o colóquio “De Luuanda (1964) a

Luandino (2014): Veredas”, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em

2015 publicou, pela Editorial Caminho "Papéis da Prisão:

apontamentos, diário, correspondência (1962-1971)", que ele considerou uma

súmula dos doze anos que passou confinado pelo regime colonial português no

Campo Prisional do Tarrafal, em Cabo Verde. Tudo isso, e uma detalhadíssima

infografia sobre a sua obra publicada no Rede Angola, trouxe à tona da minha

memória o papel determinante que o Luandino Vieira teve na auto-assumpção da

minha condição de escritor. Efectivamente em 1990, salvo lapso de memória,

encontrei-o na Ler & Escrever, uma pequena livraria e editora que

funcionava ao lado do Hotel Globo, em Luanda. Dei-lhe a ler o manuscrito do

romance "Sacudidos pelo Vento", que ele elogiou rasgadamente, mas

pedindo que o reescrevesse. Assim o fiz e levei-o ao concurso Sonangol de

Literatura de 1994, onde obteve Menção Honrosa. Muito mais tarde, em 2004, do

lugar recôndito de Portugal para onde se retirara, recebi um postal seu, onde

dizia: "Mão amiga fez-me chegar o teu livro e vejo que ganhaste asas para

voar e fazer coisas para o engrandecimento da nossa terra". Referia-se ao

meu livro de contos "O Último Feiticeiro".

Em 2006 Luandino Vieira ganha o Prémio Camões mas

recusa-se a recebê-lo. Nesse mesmo ano vem a Luanda e fiz tudo para o encontrar

e o entrevistar, numa altura em que estava ligado à preparação da primeira

edição dos Cadernos ÉME, do Secretariado do Bureau Político do MPLA para

Informação, sob direcção editorial executiva do jornalista Fernando Tati. O

encontro e a entrevista consumaram-se em Novembro de 2006, em casa do escritor

Arnaldo Santos, num ambiente descontraído. A entrevista alargou-se a Arnaldo

Santos, um velho compadre de Luandino Vieira, e rendeu umas três horas de

gravação, com temas centrados na vida e obra de LV mas também de Arnaldo

Santos. Transcrevi às pressas as falas do LV, com a intenção de mais tarde

fazer o mesmo com as do Arnaldo Santos. Infelizmente, viria a perder o registo

magnético da entrevista numa mudança de casa. Até hoje essa lembrança dói-me.

Comecei a ler Luandino Vieira na adolescência. Livros

como "A Vida Verdadeira de Domingos Xavier", "Luuanda",

"João Vêncio. Os seus Amores", "Lourentinho, Dona Antónia de

Sousa Neto & Eu", li-os fechado no meu quarto, no Kassequel, ainda

rapaz imberbe, muitas vezes à noite, à luz do candeeiro a petróleo. Eram livros

do meu irmão mais velho, Borges António Cristóvão, de grata e saudosa memória.

A entrevista ao mestre Luandino Vieira, publicada originariamente nos Cadernos

ÉME, em 2006, está também algures neste blogue, com o título "Alguém

passeia em mim". Abaixo, decidi retomar o título da primeira publicação,

além de caprichar mais na edição.

Luandino Vieira (n. 1935) é considerado pela crítica como um dos mais

importantes ficcionistas angolanos, do espaço de língua portuguesa, e não só.

Ausente do país desde 1992, “por razões pessoais e familiares”, regressou a

Angola para o lançamento do seu mais recente romance, “O Livro dos Rios” –

primeiro título da trilogia “De Rios Velhos e Guerrilheiros”. Na entrevista que

segue, presenciada e participada pelo seu amigo e colega Arnaldo Santos,

Luandino Vieira fala não só da sua obra literária mas também da sua

participação na luta anti-colonial (chegou a passar 12

anos confinado ao centro prisional do Tarrafal de Santiago, em

Cabo Verde). “Nós tivémos a sorte histórica de poder participar num momento

absolutamente ímpar da nossa história, que foi a luta de libertação nacional,

que deu lugar à independência política”, diz. E cita Mendes de Carvalho: “O

MPLA é um rio de muitas águas”.

PERGUNTA – Depois de catorze anos de ausência de Luanda, como é que vê a

evolução da cidade de Luanda?

LUANDINO VIEIRA – Nota-se, obviamente, que se passaram catorze anos entre aquilo que

eu deixei e aquilo que eu encontro. Acho que a cidade está em frenesim.

Eu não posso dizer que seja um movimento desusado, mas para mim é um

movimento surpreendente. Posso estar também a confundir, porque só dei duas ou

três voltas na cidade, praticamente no centro histórico, na Baixa, na Marginal.

PERGUNTA – Já esteve no Kinaxixi?

LV – Ainda não fui ao Kinaxixi. Tenho isso programado. Quero ir a Viana

porque falando com amigos que moram já fora do centro, soube que Luanda está a

chegar, calmamente, às margens do Kwanza. Isso dá uma ideia da expansão nesses

últimos anos. Encontrei uma cidade que, estranhamente, eu pensava que ia ser

mais diferente. E depois dei-me conta que afinal é a minha cidade. Fisicamente,

olhando, a gente nota que houve muitas mudanças. Há prédios que não havia, nos

sítios que não havia.

Mas o que permanece é muito mais forte, em termos de identidade do

território e do espaço, do que as marcas visíveis do que se está a fazer agora

em termos de desenvolvimento da cidade: as novas soluções para o trânsito, as

novas soluções urbanísticas…

Portanto, é um sentimento ainda um bocado difícil para mim ao fim de uma

semana. Vejo que é diferente mas ao mesmo tempo é igual. É como quando a gente

mete a chave na porta, entra em casa e reconhece que está em casa mas algumas

coisas foram mexidas. Agora… é um movimento e penso que não foi só um acréscimo

de movimento, ou o que se chama de crescimento, vamos mesmo dizer talvez, de

desenvolvimento. Mas imagino que tenha sido um aumento enorme de problemas de

gestão do território, de controlo do território… Não é tarefa fácil para ninguém

gerir este espaço de Luanda, um espaço carregado de valor simbólico que vem de

muitos séculos. O que é Luanda? Há uma parte de Luanda que já é mítica,

simbólica.

PERGUNTA – O próprio Luandino Vieira, com os seus livros, contribuiu para

um certo paradigma mítico de Luanda.

LV – Os escritores funcionam tanto no plano da realidade como no plano dos

sonhos. Às vezes confundem as duas coisas, felizmente, para projectar alguns

sonhos. Essa cidade que nós, eu e o Arnaldo Santos, pusemos nas nossas obras,

por exemplo aí a área do Maculusso e do Kinaxixi, o tempo é que vai dizer se

eram valores simbólicos que tinham a sua verdade real ou que têm a sua vigência

para a definição da identidade da cidade. Para a nossa geração e para a geração

seguinte e pelo facto dos livros terem sido publicados… isso tem uma certa

premência. Esse espaço foi que nos inventou a nós. Enquanto crianças ele

definiu uma parte da nossa identidade. O que fizemos foi talvez passar isso

para a letra escrita, para a literatura e tentar transmitir sonho, que afinal,

se calhar, não se adequava à realidade.

PERGUNTA – É certo que essa visão, esse sonho, se quisermos, foi adoptado

por gerações posteriores. Há quem não viveu nos musseques de Luanda naquele

tempo (antes da independência) e a ideia que tem dos musseques é a que é

descrita nos livros do Luandino e de outros escritores da sua geração.

LV – Por isso tenho o cuidado de dizer que nem sempre transmitimos o real;

transmitimos às vezes o que sonhámos que era e o sonho do que deveria ser.

Portanto, os jovens devem fazer essa leitura com a devida cautela. A literatuta

tanto se alimenta do que é real como do que é fictício, da sua própria ficção,

do sonho dos escritores. Olhando para trás, não há que renegar esse traço,

essas notas que estão no meu trabalho literário. Continua a haver esse passado

do modo como o escrevi há muitos anos.

PERGUNTA – O Luandino está cá em Angola já para ficar?

LV – Ainda não estou para ficar porque estive fora estes anos todos por

motivos rigorosamente familiares e particulares e que não têm nada a ver com

outra coisa que não seja isso. Como deve calcular, nós acumulámos muita coisa.

Sobretudo os escritores acumulam papéis à mais, memórias à mais... Esta

oportunidade de vir foi ditada por compromissos de lançar os livros ao mesmo

tempo, eu e o meu compadre Arnaldo Santos; Kinaxixi e Makulusu... E, claro,

para aproveitar a ocasião para ver como é que devo arrumar, o que é que devo

arrumar para trazer. Se não podemos escolher o sítio onde nascemos podemos

escolher, ao menos algumas vezes, o sítio aonde queremos morrer.

PERGUNTA – Acaba de dizer que esteve fora de Angola estes anos todos por

razões estrictamente familiares e particulares. Será então escusado

perguntar-lhe das circunstâncias que o levaram a sair de Angola em 1992?

LV – Em 1992, quando recomeçou a guerra civil, naqueles termos, eu já não

tinha nenhum cargo, nenhum compromisso; e foi-me dada uma bolsa para criação

literária, de dois anos. Recebi a bolsa e fui para Portugal para pesquisar e

para tentar escrever. Não consegui escrever naquele tempo e entretanto

comprometi-me com a minha mãe a ficar com ela até aos seus últimos dias. E foi

o que sucedeu.

PERGUNTA – Constou-me que chegou a rasgar (ou a queimar) um romance que já

tinha pronto.

LV – Eu ainda trabalho à moda antiga. Não tenho computador e escrevo à mão.

Não sei guardar arquivos e, portanto, só a minha memória é o meu arquivo.

Depois de escrever achei que o melhor era queimar; às vezes é melhor começar

tudo de novo do que tentar emendar. Às vezes o pano onde a gente quer pôr o

remendo já não aguenta o remendo.

PERGUNTA – Tem dito repetidamente, quando perguntado, que negou o Prémio

Camões por razões pessoais e íntimas. Será descabido supôr que essa negação

terá também alguma coisa a ver com o escândalo que resultou da atribuição, em

1965, do "Grande Prémio de Novelística" da Sociedade Portuguesa de

Autores, com a intervenção das autoridades fascistas, que dissolveram aquela

sociedade?

LV – Não tem nenhuma relação com os prémios anteriores, nem com o modo como

existe o Prémio Camões.

PERGUNTA – A sua recusa não significa então uma negação do Prémio Camões

enquanto instituição?

LV – O Prémio Camões é uma boa instituição. Eu não conheço em pormenores os

regulamentos e a filosofia do prémio mas sei que é um prémio para os escritores

que enaltecem ou desenvolvem a língua portuguesa, para escritores de todos os

países que utilizam a língua portuguesa. Neguei-o por razões pessoais e

íntimas. A última vez que escrevi e publiquei, não quer dizer que seja a última

vez que escrevi, foi em 1972. De 1972 a 2006 quantos anos se

passaram? Se se meditar um pouco sobre isso, os leitores actualizados da

literatura, os que lêem e vão seguindo o movimento editorial, os que conhecem

outros escritores, outras obras dos antigos escritores, novas obras dos novos

escritores, o surgimento de novos talentos, de novas correntes literárias,

haveriam por exemplo de perguntar (não quero dizer que seja essa a razão, mas

eu se fosse leitor perguntava) como é que não sendo o prémio de carreira,

porquê que atribuem um prémio a um escritor que está morto? O Prémio Camões não

é um prémio póstumo. E um escritor que fica tanto tempo sem publicar... Poucas

pessoas sabiam que eu estava vivo, mesmo fisicamente. Estou convencido que

muita gente dizia: “Ele deve ter morrido, nunca mais o vimos, nunca mais o

ouvimos”. Isto é apenas um exemplo.

As minhas razões foram rigorosamente íntimas e pessoais. Não têm nada a ver

com a instituição do prémio, nem como o prémio é atribuído ou não atribuído.

Têm a ver com o modo como eu vejo a minha situação de escritor dentro do

sistema literário em língua portuguesa, o meu papel e o meu lugar nesse sistema

literário.

ARNALDO SANTOS – Contra a vontade do entrevistador eu atrevo-me a dizer que não há

escritores mortos como o Luandino estava aqui a defender. Porque os escritores,

como Agostinho Neto, Viriato Cruz, etc., que até fisicamente estão mortos,

continuam muito vivos. É um argumento que eu tenho contra o meu compadre.

LV – Até podemos entrar em polémica. A polémica seria sobre se

aquilo que se chama um escritor e que é definido por um nome se refere à pessoa

ou às obras. É evidente que essas obras foram produzidas por alguém. Mas no

trabalho literário o próprio escritor, depois, às vezes pergunta “quem é que em

mim escreveu isto?”

PERGUNTA – Defende uma perspectiva mística do acto de escrever?

LV – Não é mística, porque sucede. A gente escreve e mais tarde lê e diz

assim, “mas eu escrevi isto? Fui eu? Alguém em mim escreveu isto?”

PERGUNTA – Ou: “Terei sido possuído por...”

LV – Não, não é isso. Penso que não é a possessão, nesse sentido. Mas a

nossa identidade pessoal é uma coisa muito complexa e é feita de muitos dados.

O nosso ADN literário, digamos assim, inclui tudo quanto a gente leu e tudo

quanto a gente sonhou e quanto a gente ouviu. Nenhum de nós sabe o que é que

está arquivado aqui nessas pastas do nosso cérebro. E muitas vezes nós não

temos a mínima percepção de que isto estava lá guardado e damo-nos conta de que

estava porque apareceu na escrita. O Arnaldo está aqui e sabe que se começamos

um texto da maneira errada, isto é, se conduzir é com o volante à esquerda e a

gente começa a conduzir com o volante à direita, temos que parar e mudar de

trânsito. Isto é, rasgar e começar de novo; por aquele caminho não vamos lá.

Quem é que nos diz que por aquele caminho não vamos lá?

A nossa identidade literária determina muitas vezes muitos textos dos quais

não tínhamos sequer a percepção de que existia essa capacidade em nós.

Ou essa incapacidade, quando falhamos: “porquê que falhei se tinha tudo

tão bem pensado na minha cabeça?”

PERGUNTA – Dirijo-me ao Arnaldo Santos. Concorda com o Luandino?

AS – Você já notou que nós não temos as mesmas ideias sobre este assunto.

Porque eu não considerava, de forma nenhuma, o Luandino um escritor morto. E

mais ainda: eu tinha boas razões para admitir que o júri, que era formado por

gente, à partida, inteligente, sabedora, etc., quando pegou na obra dele, não

estava por estas considerações, com as quais eu concordo plenamente, para

avaliar a obra do escritor Luandino Vieira, para lhe atribuir o Prémio Camões.

O júri foi mesmo buscar essa obra, independentemente do autor se ter arquivado

lá no convento de Sampaio.

Eu não considerava de forma nenhuma o Luandino um escritor morto. Eu sabia

que o escritor continuava vivo, movia-se ou vivia como escritor, portava-se

como escritor, eu convivia com ele como escritor, falava e inclusivamente

mandava os meus textos a ele como escritor. Logo, o escritor estava aí. Ele só

precisava era sacudir aquela preguiça que normalmente os escritores costumam

passar. Ele sacudiu e temos aí um escritor vivo para mais livros, muitos mais

livros.

PERGUNTA – Luandino: é verdade que durante os anos todos em que ficou sem

publicar fez como que uma longa viagem interior e vivia como um eremita? Fez um

auto-exílio, na tentativa de, se calhar, recuperar motivação para a

escrita?

LV – Não, não foi na tentativa de recuperar motivação para a escrita. Ao

longo destes anos fui sempre escrevendo. Pelo menos guardando na minha memória

temas e mesmo frases e palavras. Passei a meditar sobre a literatura, sobre o

meu trabalho anterior, sobre a realidade que tinha dado origem ao meu trabalho

anterior, sobre a minha participação modesta nessa realidade e sobre os elementos

fundamentais dessa realidade; portanto, era uma meditação mais sobre a minha

identidade.

De modo que ao longo destes anos todos o isolamento físico ajudou... O

isolamento físico é devido também ao meu modo de estar no mundo. Não sou pessoa

de muita confusão. Mas isso permitiu-me ver uma parte do meu relacionamento com

a nossa realidade que eu não tinha aprofundado muito mas que em todos os livros

já estava.

Eu voltei ao Domingos Xavier [“A Vida Verdadeira de Domingos Xavier”, 1974]

e obviamente o aspecto militante do livro... li e segui o aspecto humano dos

personagens, sendo personagens que foram criados sobre figuras que eu conheci e

passaram aqueles dramas... Por exemplo, num capítulo, um dos personagens, já

não me lembro quem, olha para o rio Kwanza... eu me dei conta de que logo ali,

num romance que não tinha nenhuma intenção de tocar na nossa natureza, que é

afinal o nosso grande aquário onde todos nós angolanos nos movemos, já estava

lá essa preocupação com a natureza, com o rio Kwanza. No Domingos Xavier já

estava lá o Kwanza!... E fui descobrir que aos oito/nove anos eu tinha feito

uma viagem pelo kwanza acima, num daqueles barcos que faziam cabotagem

para Calumbo... coisa que no meu subconsciente estava adormecida, tal e qual

como andei na escola ou ia, pela mão do meu pai, ao centro espírita, como ia

aos Coqueiros, ao Clube Atlético de Luanda... coisas que não tendo sido

valorizadas estavam na génese dos quadros em que se movia o meu trabalho

literário, a minha ficção literária. Isso fez-me compreender que a presença da

terra angolana (rios, montanhas, pássaros) – agora aqui com o meu compadre,

aqui na casa dele, a primeira coisa que a gente faz é identificar quem está a

cantar na mulembeira; aí um “dikole” farta-se de cantar, um “mbolo quinhentos”

canta, canta, canta; os “plim-plau” não saem daqui... – então isso fez-me

reflectir: ... “Afinal eu tenho reduzido a minha maneira de ver a

nossa realidade, porque a presença avassaladora da terra não tem sido

reflectida”.

Agora, isso que chamam exílio, auto-exílio, não existe. Eu já disse isto e

posso repetir: há uma certa tendência da comunicação social para emoldurar as

atitudes das pessoas. E então em relação aos escritores, aos artistas, aos

músicos, essa moldura passa também por alguns preconceitos. Vamos ser claros.

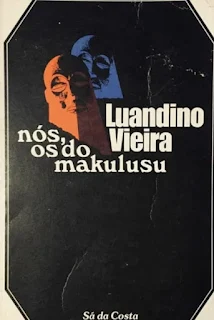

Ilustração de Luandino Vieira

PERGUNTA – O auto-exílio pode acontecer em qualquer lado, não implica

necessariamente uma viagem de um lado para o outro.

LV – Sim. E podia estar aqui muito mais exilado do que eu estava

lá, em Portugal. Eu nunca deixei de estar em Angola.

Devo fazer esta precisão: têm que nos dar, a nós também escritores e

artistas, a possibilidade, este privilégio de sermos também humanos e de

podermos ficar num sítio qualquer só porque procuramos trabalho, porque há o

emprego, porque gostamos de viver ali, porque a nossa família nos pede para

estar... O escritor, o músico, o artista, se não está é porque exilou-se,

auto-exilou-se... Exílio político? Não está de acordo? Não é nada disso. Eu

sinto necessidade de ir fazendo algumas introspecções porque até os combóios

que andam em duas linhas paralelas, em certa altura tem que ter agulheiros, tem

agulhas para desviar... Se queremos viver conscientemente temos que ir de vez

em quando, não digo permanentemente, ir aferindo a nossa própria actividade, a

ver se está de acordo com aquilo que nós somos e sentimos sinceramente ou se

nos estamos a desviar dessa nossa matriz que é a nossa força interior. Pode

soar a desculpa, mas não é.

PERGUNTA – “O Livro dos Rios” é assim a redescoberta do tema da Natureza...

LV – É a assumpção. Assumir inteiramente que do nosso real a Natureza tem

tanta força como a acção dos homens. Mais: porque os homens reflectem no seio

dessa Natureza. Só que nós, os humanos, somos muito vaidosos e não estamos

atentos. Passamos por uma árvore e é uma árvore... metemos a moto-serra e a

cortamos. Chegamos a um sítio qualquer e não vemos que sem este sítio nós não

teríamos a nossa identidade. Sobretudo nós, os urbanos, os citadinos.

Eu gosto de estar aqui, na casa do meu compadre, porque a mulembeira está

ali, e o sape-sapeiro... Hoje vamos tentar podar um pau de maçã da Índia que

está com uma doença, a ver se ainda a salvamos. Isto faz parte da nossa

identidade. E “O Livro dos Rios” e os outros dois que se seguem, tratam

fundamentalmente disto: a relação do homem angolano com a terra angolana,

naquilo que a terra define e ajuda a definir, naquilo em que o homem tem

consciência. Isso traz um grande orgulho. Penso que se alguma coisa de novo eu

pude introduzir nesse primeiro livro já não é só o orgulho de sermos angolanos,

de termos as conquistas que fizémos em 40 anos de luta... É também esse orgulho

da terra, dos rios... A angolanidade é um todo.

Ontem, falando com alguém que me estava a tentar dar umas indicações sobre

a questão dos diamantes no nosso país, quando é que aparecem referidos como

riqueza, ele me relatou um facto relativo ao século XVII. E falámos de Santa

Maria da Matamba, da igreja onde se passaram as exéquias de Njinga Mbande ou do

momento em que se lançou a primeira pedra dessa igreja... A palavra Matamba,

que desperta logo o nosso imaginário histórico, lá onde a Njinga ficou os

últimos anos da sua longa e combatente vida, desperta-nos também para aquela

região. E aí a gente caminha e vê Kalandula, caminha e vê o Lucala... e não

pode deixar de pensar nas Pedras de Pungu-a-Ndongo... Portanto, toda a história

angolana é a relação, também, dos homens angolanos com a sua terra e a sua

constante luta com as forças de conquista e ocupação. É também uma história de

lugares. E eu sou muito sensível a isso. Esse quadro da natureza passou a ser

muito mais importante do que, inconscientemente, já era...

E uma história como a da mafumeira do Kinaxixi, que nós vimos em criança,

presenciámos o derrube, o corte daquela árvore... a história do corte daquela

árvore pode ser vista do ponto vista simbólico, mitológico, religioso, no

quadro das religiões tradicionais, dos espíritos que aí moravam. E pode ser

vista como um choque entre a modernidade e o passado que não queria que se

mexesse ali... mas era preciso rasgar aquilo, asfaltar, criar a urbe,

avançar... o famoso progresso, não é, o crescimento ou o desenvolvimento. Tudo

pode ser narrado sem esse facto, sem a lagoa do Kinaxixi, sem a mafumeira, sem

os espíritos... mas acho que será um relato mais pobre do que se relatarmos com

todas aquelas nuances.

Mas sobre o Kinaxixi este senhor [referindo-se ao escritor Arnaldo Santos]

pode me corrigir, ele gosta de me corrigir, ele que também foi “apanhado” pela

mafumeira. Eu fui apanhado pelo galho da mafumeira, na chuva. Se era um sinal,

se não era um sinal, não sei.

PERGUNTA – No início desta conversa perguntei-lhe se podia tratá-lo por

“Camarada”...

LV – Com certeza.

PERGUNTA – Mesmo em Portugal, nesses últimos 14 anos, foi acompanhando a

evolução política do país? Ou reactualizou-se agora, no seu regresso?

LV – Eu acompanho sempre. Claro que não é no pormenor. A questão política

do nosso país já não se vê só nas questões de pormenor, nem nas questões

tácticas ou circunstanciais. Obviamente que estando longe, não podendo ver o

dia-a-dia, eu vou tendo conhecimento do que foram as opções estratégicas; e

também não tenho formação política nem conhecimentos para dizer se foram certas

ou erradas, naquele momento. Só posso ver é o resultado, como cidadão e como

“camarada”. Porque isto de ser do MPLA, primeiro não é o cartão. Primeiro é o

coração, depois é que é o cartão. O cartão a gente perde; rasgam-nos ou

caçumbulam-nos. Mas o coração, este, ninguém nos tira.

A questão estratégica deve ser medida por resultados. E quando, agora, no

dia 11 [de Novembro] eu fui posto perante o resultado... Se houvesse um só

resultado já era muito bom para uma geração.

Nós tivémos a sorte histórica de poder participar num momento absolutamente

ímpar da nossa história, que foi a luta de libertação nacional, que deu lugar à

independência política. A independência política está aí. Nunca esteve em

causa. Outra coisa: a integridade teritorial. Quando agora nós percebemos

que todos os planos, desde há muito anos, era que se para nos dominarem, se

fosse preciso, partiam-nos aos bocados...

Ninguém conseguiu partir a nossa Nação, o nosso território. Estão aí as

nossas fronteiras... E a despeito, e sobretudo devido a multiplicidade cultural

e sociológica do nosso país, a unidade nacional está aí. Ao fim de 31 anos de

independência, diga-me um outro país que se pode gabar desses três factos que

são estruturantes e estratégicos? Não são muitos.

Os quatro anos de paz traduzem-se neste vertiginoso crescer desta cidade. E

eu espero que quando visitar Benguela, Lubango, Cabinda e outros lugares,

encontre esse mesmo fervilhar. É certo que há muitos defeitos... Mas eu me

lembro dum mais velho que me ensinou, no campo de concentração, uma coisa:

quando passa um elefante, o caçador não pode estar a olhar para as pulgas.

Porque o elefante leva lama, leva pulgas, tem a pele rasgada, carrega

porcaria... você vai dizer “ai, o elefante está cheio de porcaria!”... Está a

passar um elefante e você está a olhar para as pulgas?

PERGUNTA – Foi propositado fazer coincidir o lançamento do seu livro com o

dia da Independência do país?

LV – Quando me perguntaram qual era a data que queria para o lançamento, eu

não pensei duas vezes. Se tivesse pensado teria percebido que no dia 11 há

coisas muito, muito mais importantes do que o lançamento de dois livros de dois

velhos escritores. Mas era uma parte daquele orgulho. E sobretudo porque eu

pedi apenas para que no lançamento estivessem meus restados camaradas do campo

de concentração do Tarrafal, a quem o livro é dedicado. Foi só o entusiasmo.

Depois a realidade obrigou a corrigir. [Inicialmente previsto para o dia 11 de

Novembro, o acto formal de lançamento acabou por acontecer no dia 14].

PERGUNTA - Recuemos no tempo. Pode falar-nos das circunstâncias que o

levaram ao campo de concentração do Tarrafal?

LV – Eu acho que isso individualmente não tem importância, porque nós

tivémos o privilégio histórico, a nossa geração, de estar naquele momento

histórico em que as condições se reuniram para que a luta pela libertação

nacional, pela independência política, tivesse sucesso.

PERGUNTA – A questão do mérito coloca-se porque apesar das condições

históricas, as pessoas tiveram que agir em determinado sentido...

LV – Pois, mas houve sempre resistência popular ao invasor, houve a partir

do momento em que começou a haver intelectualidade, a introdução da imprensa...

isso você sabe melhor do que eu. Houve vários surtos. O nacionalismo angolano

não começou no pós-segunda guerra mundial, tem raízes pelos séculos fora, isto

se não quisermos ver o nacionalismo duma maneira estreita, como uma ideologia.

Não. Esse sentimento, esse movimento que resultava do choque e das contradições

das forças, entre invasores e invadidos, ocupados e ocupantes, os que

colaboravam e os que não colaboravam, os reinos e os que vinham... isso foi

formando, foi caldeando o nosso país.

Então, nós tivémos o privilégio de estar naquele momento histórico e

participámos. Participações individuais? Foram sempre participações de grupos,

de tal maneira que, por exemplo em 1959 (para pôrmos a coisa já naquele período

em que a polícia política portuguesa, a PIDE, já estava instalada e começou a

actuar organizadamente sobre as ideias e os movimentos nacionalistas...) todos

os dias saíam panfletos e não eram assinados pela mesma organização. Uma pessoa

podia às vezes copiar a ideia que saía num panfleto, voltar a glosar esta

ideia, que já era assinada por outro dos movimentos que proliferavam: MINA,

MIA, ELA, PLUA, PCA... que sei eu?

Foi essa a época, da luta pela difusão das ideias nacionalistas, pela

organização e contra a repressão, que depois deu, como resultado, uma maior

eficácia e a possibilidade do MPLA dirigir essas forças todas que actuavam em

seu nome, com o seu programa (muitas vezes não lido, só de ouvido: sabia-se que

o programa mínimo era este, o programa maior era aquele...).

Para resumir, o camarada Mendes de Carvalho foi o que até hoje, como é o

nosso mais velho e o nosso mestre em muita coisa, em quase tudo, sintetizou

melhor o MPLA. Ele disse que o MPLA é um rio de muitas águas. Isso é o que faz

a força do MPLA. Nós tivémos a sorte de estar ou num ribeiro, ou num afluente

da margem esquerda ou num afluente da margem direita, às vezes estávamos só no

muije, outros estavam numa pequena lagoa... todas essas águas quando se

juntaram foram imparáveis. Hoje parece que isso é reconhecido.

PERGUNTA – O Luandino continua modesto. Na verdade ficou preso quantos

anos?

LV – Da primeira vez que fui preso, no Processo dos 50, tiraram-me porque

eu era muito miúdo e, (penso eu que o juiz interpretou, para o despacho de pronúncia

final, orientações superiores) não convinha misturar sobretudo os brancos que

tinham uma boa situação... como é que uma pessoa que é gerente de uma empresa,

tem dinheiro, tem privilégios... “se mete nisto?”, como eles diziam. Depois, em

1961, fui condenado a 14 anos e cumpri 12 em prisão; depois pegaram em mim e

puseram-me em Lisboa com residência vigiada. Tinha uma caderneta e cada vez que

queria me deslocar tinha de ir à PIDE, eles punham lá um carimbo... “segue para

Santarém”... Ia lá visitar o meu pai... quando lá chegava a primeira coisa a

fazer, antes de ver o meu pai, era me apresentar à PIDE para carimbarem a

caderneta... Só depois é que, vigiado obviamente, podia visitar a família.

Temos que render homenagem é à memória dos milhares e milhares de angolanos

que morreram, que deram o seu sangue, a sua vida, para a conquista da

independência política. Nós que passamos estes anos todos de cativeiro, temos o

direito a dizer isso com a modéstia e ao mesmo tempo o orgulho que temos nisso.

Mas o nosso sofrimento (pelo menos falo pessoalmente) comparado com o das

grandes massas... não, não tem comparação possível. Não é ser modesto... Trinta

e um anos depois a gente já pode ver qual é realmente o nosso lugar. É um

pequeno lugar, está ali, não é mais do que isso.

PERGUNTA – Escreveu “Nós, os do Makulusu” em 15 dias. Continua com este

ritmo frenético de escrita?

LV – Não. Em relação a “Nós, os do Makulusu” até hoje não compreendo... Eu

não sou uma pessoa muito mística, ao contrário aqui do meu compadre, que tem a

abertura de espírito suficiente para enquadrar desde o misticismo ao realismo

mais científico só comprovado por experiência... É verdade que o ambiente

cultural da nossa terra e o ambiente natural, também um bocado mágico, dá-nos

essa percepção de que nem tudo na realidade é perceptível apenas com os

instrumentos científicos, da razão. Há coisas que é melhor desconfiar.

Desconfiar é uma atitude correcta. Enquanto não tivermos a certeza,

desconfiámos. Alguém passeia em nós…

Nós atravessávamos no campo de concentração um período muito, muito

difícil. As notícias que nos chegavam... Não sei como é que nos chegou a

notícia da morte do Hoji-ya-Henda... e também d’alguns problemas que houve na

Checoslováquia... a morte do Che Guevara... Mas sobretudo internamente nós

passávamos um período de muito mais repressão, muitas limitações... E foi

também um período muito difícil para mim, pessoalmente, estive muitos meses sem

notícias da família... Então sucedeu que este livro [“Nós, os do Makulusu” ]

foi escrito em 7 dias.

Nós saíamos da caserna para dar umas voltas, para lavar a roupa, para

apanhar sol... o chamado recreio... Eu sentava-me no chão, debaixo de uma

grande acácia, no meio do campo, e fui escrevendo. O romance foi escrito assim,

como se eu estivesse, e agora vou arriscar mesmo, possuído por um espírito.

Alguém me diz que sim, que é assim, porque foi nessa mesma árvore onde o

Mendes de Carvalho gravou à canivete uma frase, que eu já não lembro e que

ficou lá. E ambos sofremos muito, anos depois, no dia em que visitámos de

novo aquele campo e vimos que uma moto-serra tinha cortado aquela árvore.

Outras árvores ficaram, mas aquela tinha sido cortada. Fazendo ficção, estou a

ler sinais que não existem. Mas a verdade é que estas coisas se passaram. Como

é que nós, por exemplo um mais velho como o Mendes de Carvalho ou eu que também

já vou a caminho de ser um kota, como é que nós vamos ler isso? Porquê que

cortaram precisamente aquela árvore? Ah, é o acaso... Outros dizem, ah, isso é

um milagre... Há muitas coisas na vida para as quais a curta vida humana, quer

individual quer às vezes grandes colectivos, ainda não pode encontrar resposta.

A resposta é mais estratégica, precisa às vezes de séculos. Ainda há pouco

tempo na Europa toda a gente defendia que a terra estava quieta e que o sol é

que girava à volta da terra. Hoje sabe-se, cientificamente, que é o contrário.

PERGUNTA – No quadro global da sua obra, qual é o livro que mais aprecia?

Incluindo “O Livro dos Rios”.

LV – É difícil dizer. Não é a velha e estafada imagem de que todos são

nossos filhos e que todo o pai ama a todos por igual. Todos eles, quando

os publiquei, publiquei conscientemente. Tenho a noção do que cada um deles

representa ou pode ter de valimento. Mas se me disserem assim: só podemos editar

um livro... Em homenagem a esse espírito que naquele momento deve ter habitado

em mim (e tenho pena que se tenha ido embora depois) eu escolheria mesmo o

“Nós, os do Makulusu”.

PERGUNTA – Acredito que tenha uma ideia geral daquilo que é a literatura

angolana hoje. O que acha dela?

LV – Nenhum de nós pode fazer futurologia. O hoje da literatura angolana

conheço mal, porque em Portugal não chegam algumas obras, pelos motivos que

todos sabemos. Conhecendo mal era muito atrevimento estar a fazer um balanço. A

única coisa que eu posso dizer, é tentando também ver as coisas em termos

estratégicos, fazendo a leitura do passado, tentando tirar ilações. E se no fim

do século XIX nos debruçássemos ou estivéssemos a ver a literatura que era

produzida naquele tempo, nomeadamente a que era publicada nos jornais, se se

pusesse essa questão aos homens do fim do século XIX e princípios do século XX,

àquela geração, será que eles poderiam por exemplo prever a geração dos Novos

Intelectuais de Angola, o movimento da Mensagem... seguramente que não.

Retrospectivamente, nós podemos agora encontrar uma ligação entre a literatura

feita em nome de ideias proto-nacionalistas, vamos utilizar o termo, e a que

depois apareceu já com ideias mais definidas, mais nacionalistas claras. Mas é lendo,

fazendo a leitura para trás. E quando o movimento da Mensagem produziu a

[revista] Mensagem ou quando o Mário [de Andrade] e o Francisco José Tenreiro

publicaram o Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa podia prever-se,

por exemplo, o que foi a actividade de 1975 a 1980, aquelas tiragens

de 15 mil, 25 mil exemplares, os livros a circularem a preço de maço de tabaco,

as FAPLA a distribuir livros quase com um carregador [de munições]... Podia-se

prever? Era muito difícil.

O que une isso tudo é que há uma linha de continuidade no modo como se vê a

relação do homem angolano com a terra e os seus deveres para com a realidade.

Em todos os escritos há uma linha de continuidade que pode ser simplesmente

reduzida a isto: no meu entendimento o escritor angolano sempre foi

comprometido civicamente. Teve sempre uma noção de que a sua arte é a

literatura, que é a expressão dum sistema um pouco autônomo, mas o cidadão

nunca fica de parte; há um mínimo de participação que resulta dessa consciência

cívica.

PERGUNTA – Essa participação cívica tem necessariamente uma expressão

política?

LV – Às vezes tem expressão política e até militar. Houve escritores que

foram para a guerrilha... A participação cívica, como cidadãos, ficou na

maneira como os escritores angolanos vêem a sua literatura. E penso que esse

traço também define o nosso sistema literário nacional. Há críticos que dizem

“ah, estes são poemas militantes”. Está bem. Muitas vezes a qualidade literária

é aferida por isso mas outras vezes é essa característica que dá a grande

qualidade literária. A gente pode dizer que o poema do António Jacinto, “O

grande desafio”, é um poema absolutamente político; é radicalmente político...

E é, em simultâneo, radicamente literário.

Estas coisas não são muito simples, nem se pode lançar o anátema de que

“ah, é militante, está a fazer poesia militante, logo, não presta”. Ou ao

contrário, “ah, não é militante, logo, é bom”. Em última instância a obra

publicada é que responde, não é o homem, sendo ou não militante. Agora, o homem

que faz a obra está lá na obra, quer seja como presença quer seja como

ausência. E o responsável último é ele.

PERGUNTA – Nós estamos num mundo cada vez mais globalizado. Como é que se

vê, a si e à sua obra, neste mundo globalizado?

LV – Eu vejo a globalização como esse grande movimento de aproximação das

actividades económicas em todo o mundo, o que, por arrasto, leva também a

aspectos sociais e culturais. Penso que me está a dirigir a pergunta no sentido

de eu, talvez, estabelecer a minha relação com as novas formas de informação e

comunicação.

Eu confesso que quando começou esse grande movimento, fiz uma má avaliação.

Não do alcance, porque se percebeu logo que essa revolução tecnológica ia

trazer uma nova revolução no modo de entender e de nos relacionarmos com o

mundo. Fiz uma má avaliação do tempo. Pensei para comigo, “bom, quando isso

chegar a ser um dado fundamental no relacionamento entre as pessoas e, no nosso

caso, no relacionamento das pessoas que vivem no campo da criação ou das ideias

ou da troca de ideias ou do conhecimento ou da informação... quando isso chegar

eu já cá não estou”. Pensava que levaria algum tempo mais, mas afinal sou

surpreendido, por exemplo em 2005, com essa realidade de ser um excluído, um

info-excluído.

PERGUNTA – Pode remediar isso...

LV – Pode ser remediado. As tecnologias são humanas e o modo de as

utilizar. Portanto, não é nada que qualquer cidadão, desde que queira, não

possa adquirir as competências mínimas para também meter o seu fiozinho na rede

e ficar ligado a todos os outros cidadãos, individual ou colectivamente. Disso

eu tenho a perfeita noção. Eu fiz uma avaliação do tempo e então fiquei

descansado com o meu método de trabalho da canetinha e apontamento e confiando

na minha memória. Agora dou-me conta que isso é insuficiente como modo de estar

ligado, de estar informado e de estar a participar tanto quanto mais não seja

tendo conhecimento do que se passa. Ainda não tomei a decisão de me “incluir”,

por preguiça. É que um infeliz traço do meu carácter é ser muito preguiçoso;

isso é capaz de dar muito trabalho.

PERGUNTA – Querendo ou não, a informação sobre o Luandino e a sua obra está

muito presente na Internet.

LV – O meu neto e o meu filho e outras pessoas ficam muito irritados quando

eu digo “printa e mete no correio”, quando afinal é só fazer um clique para

enviar ou reenviar [Risos].

PERGUNTA – Como é que tem sido a sua relação com as outras artes angolanas?

Essa fruição, essa apreciação das outras artes acrescenta alguma coisa à sua

criação literária?

Ilustração de Luandino Vieira

LV – Até 1992 eu tive uma relação muito intensa com as outras áreas da

criação artística. Eu era inclusive membro da UNAP [União Nacional

dos Artistas Plásticos]. Desde criança que eu gosto da boa música.

PERGUNTA – O que é que considera “boa música”?

LV – Bom... Música que é feita com algum conhecimento técnico e com

sinceridade. Por exemplo, oiço sempre com muita atenção a música tradicional, a

música popular, sobretudo o cancioneiro urbano. Com a pintura... sou um

desenhador e pintor frustrado. Houve uma altura em que na UNAP me

incluíram nos “pioneiros da gravura”... Fiz uns linóleos no tempo em que nos

multiplicávamos com muitos pseudónimos para ocupar o lugar nos jornais, para

dar a ideia de que éramos muitos, para a PIDE ficar baralhada... eu era o

Luandino, o José Muimbo, o Zé Graça... A gente ia multiplicando também as

expressões, para baralhar a polícia.

Sou apreciador, pouco crítico, de jazz. O Gegê Belo não gosta que eu diga

isto, mas eu gosto de todo o jazz, sobretudo dos priomórdios, do período da

formação, das influências, quando vêem as canções de trabalho mais os blues...

Mantive sempre ligações, por exemplo, com o Ole, o Kidá e os jovens que

estavam, em pintura, a estudar em Portugal, o Vitó (o filho do Viteix)... Pude

me dar conta de que para além da manutenção de uma linha que se vê em quase

todos, de expressão artística baseada não só em temas mas também em figurações

populares e uma coisa interessante que era uma certa expressão surrealista,

sobretudo em alguns pintores dos anos ’90, já não me lembro de nomes… acho que

se fez um bom caminho nas artes plásticas.

Na música houve uma multiplicidade de estilos e a entrada do conceito de

fusão e a tal globalização, que faz com que se façam descargas de tudo na Net e

se misture... Mas não há dúvida que a música sempre foi um sector de grande

vitalidade. Quanto ao teatro não tenho absolutamente nada a dizer, já que não

tenho acompanhado o seu movimento.

No cômputo geral, a actividade artística e criativa acompanha o

desenvolvimento do país. Umas vezes com uma certa perplexidade, à procura de

caminhos; outras já com a consciência de qual é o caminho da afirmação. Acho

que as artes também vão neste movimento de crescimento e de irrupção das forças

que estavam contidas pela guerra.