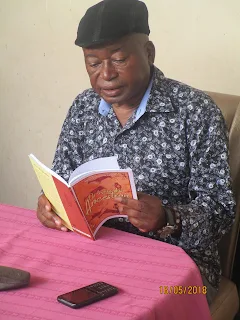

F. Tchikondo,

pseudónimo literário de Francisco Queirós, o actual ministro da Justiça e

Direitos Humanos, acaba de lançar (22/12) o romance “O Império Kassitur na

Dinastia Sekele”, uma ficção no verdadeiro sentido da palavra, pois narra, em

grande parte, uma sociedade ainda inexistente e, que, convenhamos, mesmo que

não venha a existir poderia ter existido... O livro, que conta com um prefácio

assinado pelo romancista Boaventura Cardoso, tem a chancela editorial da União

dos Escritores Angolanos. O Jornal de

Angola foi ao encontro de F. Tchikondo e com ele teve a conversa que a

seguir se transcreve

Isaquiel

Cori

F. Tchikondo trata-se

de pseudónimo ou de heterónimo?

É

nome mesmo, da minha avó que se chamava Albertina Tchikondo. Uso o nome

Tchikondo não apenas para a homenagear, porque ela teve uma influência muito

grande na minha educação, mas também porque as autoridades coloniais

portuguesas não a registaram com esse nome. Aliás, nem registaram o meu pai

como filho dela, o que é muito estranho, são atitudes coloniais inexplicáveis.

O meu pai é filho de mãe incógnita. Então uma maneira de tornar o nome da minha

avó conhecido foi passar a usar o nome dela como meu pseudónimo literário.

Como é que o

romance “O Grande Império Kassitur na Dinastia Sekele” começou na sua cabeça?

Surge primeiro como uma história, com os personagens a ganharem contorno, ou

como uma tese?

Surge

de uma preocupação. Nós temos uma determinada realidade, económica sobretudo,

que tem as suas características próprias... Tem uma informalidade que me

preocupa, porque a forma como estamos a geri-la pode perpetuá-la em vez de a

combatermos. Fiz o mestrado em ciências jurídico-económicas e a minha tese, que

aliás está publicada, foi exactamente sobre economia informal. Isso trouxe-me

algumas preocupações, saber como será a economia daqui pra frente, como é que

Angola com estas características económicas se poderá transformar numa Angola

altamente desenvolvida economicamente, por um lado. Por outro, como é que as

pessoas que vivem neste ambiente económico conseguem desenvolver a sua

actividade empresarial e atingir níveis elevados de sucesso ao ponto de poderem

criar verdadeiros impérios económicos. Então imaginei a história de um angolano

normal, um cidadão que aos 9 anos fica órfão de pai e mãe, que morreram numa

mina. Ele e a irmã salvaram-se, ele fica praticamente abandonado no mundo, aqui

em Luanda torna-se menino de rua e passa pelas vicissitudes todas. A adolescência

dele também é muito caracterizada pela vida na rua, tal como a juventude. É na

juventude que ele começa a lutar para conseguir uma vida melhor. Entretanto tem

uma relação com a mulher, com quem tem uma filha. A sua preocupação passa a ser

dar uma boa vida à filha. Então começa a tentar ter sucesso económico...

... Não vamos

contar a história aos leitores potenciais, deixemos que leiam o livro. O

Império Kassitur é uma empresa, ou melhor, um grupo empresarial. Qual é o

objecto social da Kassitur?

É

um grupo empresarial de muito sucesso. O seu objecto principal é o turismo.

Kassinda Sekele fundou a empresa com base no nome dele e no objecto social. A

aglutinação de Kassinda e Turismo dá Kassitur. A empresa depois tem um sucesso

enorme na conjuntura em que ele viveu, de 1992 pra frente.

A narrativa,

pelo artifício adoptado pelo autor, é feita em 2170. Pressupõe-se que em Angola

se terá chegado a uma sociedade em que a democracia funciona sem partidos

políticos, substituídos por empresas. É este o sonho que o escritor tem para a

sociedade angolana daqui a 150 anos?

Não

diria um sonho. Talvez uma projecção da Angola que existirá dentro de 150 anos.

Aliás, há três perguntas a que tento dar resposta através desta narrativa. A

primeira é como será Angola daqui a 150 anos, a segunda é como chegaremos a

essa Angola e a terceira como as pessoas que viverão daqui a 150 anos olharão

para nós que vivemos agora. É um exercício que implicou usar a ficção

científica para explicar os avanços tecnológicos e científicos que acontecerão

necessariamente. Mas também foi necessário usar a imaginação para, partindo

dessa realidade, da tal economia muito informalizada, etc., como é que a

economia poderá tornar-se altamente desenvolvida, mas também como é que

evoluirão os outros aspectos sociológicos, como é que a vida será do ponto de

vista dos relacionamentos conjugais. Por exemplo, hoje já se nota uma tendência

para o abandono do modelo antigo; o modelo conjugal que temos agora já vem de

há séculos e vai sofrendo evoluções. Como será daqui a 150 anos? E do ponto de

vista cultural como é que as pessoas pensarão? Porque os modelos, as

referências, também evoluem, não são estáticas. Foi preciso fazer um exercício

de imaginação, partindo de uma dada realidade actual mas também do histórico

passado, e ver qual a linha de evolução que nos poderá conduzir a uma Angolade daqui

a 150 anos.

Sendo o autor

também membro do governo, portanto investido de altas funções políticas, e

sendo que escrever um romance implica devanear, “andar nas nuvens”, F.

Tchikondo fez uso de um interruptor mental que accionava enquanto ministro e

depois desligava quando passasse à condição de ficcionista?

Não

é difícil conciliar. Só é preciso ser organizado. No espaço das 24 horas do dia

dá para fazer muita coisa. E depois há o espaço da semana, do mês, do ano, a

vida... Dá para fazer política e aquilo de que se tem vocação, talento. E

também dá para ficar com a família e os amigos. Enfim, dá para muita coisa se a

pessoa for organizada. A literatura para mim aparece como um momento em que

tenho espaço livre na minha mente.

A razão da

pergunta é que tendo o seu romance uma componente de ficção científica o devanear

é maior do que se fosse um romance realista, o grau de abstracção é maior...

Este

romance não é só ficção científica. A parte sobre o desenvolvimento científico

e tecnológico é mesmo ficção científica e tive que me apoiar naqueles que

estudaram Física. Estudei um autor, Michio Kaku, americano de origem japonesa,

professor da Universidade de Nova Iorque. Li dois livros dele sobre Física.

Isso no quadro

da preparação para a escrita?

Sim.

Para fazer uma projecção para Angola daqui a 150 anos eu tinha que escrever e

colocar o leitor a pensar como se já estivesse nessa época de daqui a 150 anos.

Os personagens e os diálogos entre eles, a relação entre eles, os sistemas da

época, etc., tive que visualizar sistemas, modelos já dessa época. E, para

isso, no domínio tecnológico, interessou-me mais a componente da Física, por

exemplo, para descrever aquilo que prevejo que venha a acontecer, a comunicação

do pensamento por telepatia, a levitação magnética... é algo que está a ser

estudado e que possivelmente acontecerá. E muitas outras coisas que só

estudando os que se ocupam da Física é que nós podemos ter alguma percepção. E

também ver como é que essa Física evolui e qual a sua linha de evolução. Por

extrapolação aplico tudo isso à realidade angolana. E também no domínio da

procriação talvez já não seja mais necessário, daqui a algum tempo, um homem e

uma mulher para fazer um filho. A partir de uma célula pode vir a ser possível

gerar um ser humano. Este romance não é só ficção científica, também tem, se

assim quisermos chamar, ficção social, ficção cultural e ficção antropológica.

O seu romance

parece projectar uma sociedade que reúne ao mesmo tempo as características de

uma utopia e de uma distopia...

Repare

bem. Eu não tenho a ilusão de prever uma sociedade perfeita. O raciocínio do

livro não é no sentido de prever uma sociedade organizada, perfeita. Não. É no

sentido de evoluir mas com os altos e baixos que qualquer sociedade tem. No

passado houve e no futuro também haverá sociedades de conflito, mais ou menos

inclusivas, mais ou menos excludentes. Tenho a perfeita consciência disso e sou

coerente ao fazer essa projecção para daqui a 150 anos. Quando falo, por

exemplo, do modelo político sem partidos, de uma democracia sem partidos, é

olhando para a evolução. Neste momento quem se candidata para o poder são os

partidos. E vemos que cada vez mais o acesso ao poder político é muito mercantilizado,

por causa do sistema de marketing eleitoral que é cada vez mais caro. Os

partidos hoje afirmam-se mais pelo bem sucedido do seu marketing do que pelas

suas convicções e as suas ideologias. Vemos isso nos países mais desenvolvidos.

É quem tem mais dinheiro para suportar um bom marketing político que tem mais

possibilidades de chegar ao poder político. Ora, esse é um modelo que, mais

cedo ou mais tarde, vai se auto-destruir, porque vai se chegar a um ponto em

que as pessoas vão dizer “mas isto é comércio ou é mesmo política? E onde é que

sai o dinheiro para os partidos se sustentarem e sustentarem campanhas com tão

volumosas quantidades de dinheiro”?...

Essas ideias,

que acaba de exprimir, são sustentadas no romance pelo personagem Michael Hossi.

São ideias que o autor também defende? O autor identifica-se em grande medida

com esse personagem?

Na

verdade não é uma questão de estar de acordo ou não com esta visão. É uma

constatação histórica. Nós somos críticos. Intelectualmente estamos no mundo mas

não somos amorfos. Olhamos para os fenómenos e fazemos deles uma leitura e uma

explicação, tentando responder a coisas que aparentemente não combinam bem. E

esse sentido crítico leva a perguntar como é que seria, uma vez que o sistema

de acesso ao poder pelo partido pode eventualmente implodir, qual seria o sucedâneo, o que é que depois disso viria?

Daí este exercício intelectual de antevisão, de especulação política e

sociológia de como é que seria o outro sistema, possivelmente uma sociedade sem

partidos políticos.

Sendo que, pela

estratégia narrativa que adoptou, a história é contada através de um relatório

de especialistas no ano 2170, verifica-se, entretanto, que a linguagem é a do

português vernáculo actual, de 2020. Isso acontece porque a sua projecção,

enquanto autor, é que em 2150 o português vernáculo será ainda este de hoje?

Olha,

essa foi a parte mais difícil e desafiante para mim. Era saber como as pessoas

se comunicarão daqui a 150 anos. Tenho a consciência de que 150 anos atrás

comunicou-se de uma determinada maneira. Felizmente temos registos históricos

de como é que isso foi feito e da evolução que houve. Fazendo essa extrapolação

para daqui a 150 anos necessariamente concluiremos que também haverá uma forma

de comunicação, uma linguagem e até mesmo uma construção gramatical que será

diferente. Aí não consegui ser criativo ao ponto de utilizar uma linguagem

possivelmente da época, de daqui a 150 anos. Não consegui.

Privilegiou

então o lado da comunicação com o leitor de hoje?

Com

o leitor de hoje. Na verdade há coisas que é possível imaginar como é que serão

daqui a 150 anos. Sobretudo na tecnologia é muito fácil fazer a extrapolação.

Mas na linguagem, nas questões sociológicas, antropológicas e culturais é muito

mais arriscado.

Essa

extrapolação seria sempre ficção...

Seria

sempre ficção. Mas uma ficção que exigiria um grau de abstracção de uma forma

muito mais apurada. Eu teria que ter um conhecimento da evolução linguística e

conhecimentos científicos da língua para poder esticar o raciocínio e a

criatividade até ao limite e criar então um modelo de linguagem. Quem sabe num

outro romance eu consiga fazer esse exercício...

Há neste romance

marcas, referências, que apontam para situações deste ano de 2020. Fala-se no

vírus Corona versão 2019, fala-se numa pandemia... O livro foi escrito este

ano?

Não,

já vinha sendo escrito há um ano e meio, dois anos... Mas para dar explicação e

sustentação lógica a alguns acontecimentos foi necessário tomar mão de

realidades actuais. Por exemplo, para que Angola se transforme e tenha

alterações mais ou menos radicais, em alguns casos revolucionárias, de rotura

com o passado, é preciso que aconteça algo que provoque isso. Ora, esse algo

para mim foi a existência de uma guerra global que tem aspectos de guerra

biológica que não são de excluir. Claro que não será uma guerra mundial como a

de 1914/18 com aquela visão clássica de matança, etc., é uma guerra global dos

tempos actuais em que se usa mais a força do domínio económico, do domínio dos

mercados, da religião e dos sentimentos religiosos, etc., etc. Essas armas,

digamos assim, da guerra global hodierna é que utilizei para justificar uma

rotura com o passado. Portanto acontece uma guerra global que proporciona uma

alteração nos sistemas a nível global e sobretudo de Angola. É nesse contexto

que falo do coronavírus como uma possível arma biológica que levou o mundo a

alterações. Ainda é cedo para dizermos quais são os efeitos estruturantes ou

desestruturantes na vida das pessoas e da humanidade por causa do corona, mas

já podemos prever que alterará modelos, sistemas, o que fará com que a vida se

altere profundamente.

Aparentemente

enquanto escritor a sua socialização ocorreu na relação com escritores como

Pepetela, Boaventura Cardoso e Adriano Botelho de Vasconcelos. Considera-se

como pertencendo à geração destes autores? Como é que se situa na linha

geracional da literatura angolana?

O

que procurei no Pepetela, no Adriano Botelho de Vasconcelos e no Boaventura

Cardoso foi sobretudo a experiência literária. Considero que é uma

responsabilidade grande escrever para o público. Não podemos fazer as coisas de

ânimo leve. Aconselhei-me com eles de uma maneira muito aberta. E eles também

tiveram a gentileza de me apoiar, aconselhar e me ensinar mesmo como é que se

faz literatura. São pessoas com quem tenho uma relação de amizade e foi com uma

facilidade grande que se proporcionou o diálogo. Mas identifico-me muito com os

escritores recentes, como o Ondjaki, por exemplo, ou o (Roderick) Nehone, que

apesar de já não ser muito jovem é da nova geração, o Carmo Neto que também é

da nova geração, enfim, identifico-me muito com a literatura jovem, embora

reconheça que temos que trabalhar bastante, sobretudo inculcar hábitos de

leitura na nossa sociedade. Escrever um livro é muito caro, é um prejuízo. Quem

escreve o faz por paixão, mas perde dinheiro. Se o mercado fosse mais

consumidor... Mas não há hábitos de

leitura. Se houvesse a apetência da sociedade em comprar livros talvez houvesse

mais literatura jovem ou de jovens escritores.

Essa questão da

difusão da leitura e do livro passa por medidas de Estado que permitam tornar

mais barato o papel, a produção e o próprio livro, além da criação de muito

mais bibliotecas. Enquanto membro do governo certamente terá uma palavra em

relação a tudo isso...

Os

mecanismos que o governo usa para incentivar esta ou aquela prática que convém

às políticas do goevrno são os instrumentos financeiros. Não necessariamente

dar dinheiro, mas sobretudo isentar impostos, fazer com que pelo não pagamento

do imposto ou então pela redução de impostos aquele que se dedique a esta

actividade escrevendo ou editando ou produzindo o livro materialmente nas

gráficas tenha um custo de produção baixo com um regime fiscal adequado. Creio

que já existe um regime especial. Este é um caminho. E havia também que

incentivar mais à leitura, porque sem um mercado literário de consumo mesmo que

os livros sejam baratos vão ficar nas prateleiras.

O que é que mais

o desafiou na escrita deste livro?

A

escrita deste livro mexeu muito comigo do ponto de vista da criatividade e da

imaginação. Como é que os que viverão daqui a 150 anos olharão para nós? Há uma

parte muito substancial do livro que é dedicada a isso. São os herdeiros do

Kassinda Sekele, seus bisnetos e trisnetos, que farão a sua leitura

retrospectiva tentando descobrir como é que o bisavô ou trisavô chegou onde

chegou e então fazem juízos, avaliações, leituras no meio de umas histórias

muito interessantes porque são baseadas na época actual, sobretudo desde 1992,

quando o regime económico e político se altera e vamos para uma política de

mercado, sendo a partir daí que as pessoas começam a se posicionar para ficarem

ricas. Essa componente de como é que as pessoas em 2170 vão olhar para nós foi

muito desafiante para mim.

O exercício da

escrita literária coloca o indivíduo numa situação de fragilidade, de

vulnerabilidade emocional e até mesmo física. Como é que conciliou e encarou o

contraste entre uma actividade que o vulnerabiliza, em que põe as suas emoções

e os seus sentimentos mais profundos a nu e a outra actividade, a de

governante, em que deve evidenciar autoridade e não ter as emoções à flor da

pele?

É

conciliável desde que a pessoa paute a sua conduta por princípios. Se a pessoa,

que é o meu caso, seguir valores de rectidão, de verticalidade e sobretudo os

valores que eu prezo muito e que aplico desde quando fui ministro da Geologia e

Minas e agora enquanto ministro da Justiça, que são a transparência, a lealdade

e o rigor. A minha vida toda é marcada por esses três princípios. Na

transparência eu não escondo as coisas; e para não esconder esforço-me para não

fazer coisas más. Só se esconde aquilo de que a gente tem vergonha. Se tenho

coisas más na minha vida não posso ser transparente. Procuro levar uma vida que

me permita mostrar o que sou sem receio e sem estar com muitas voltas a

explicar isto ou aquilo. Não tenho receio de ser visto assim e que as pessoas

façam uma radiografia do meu interior pela transparência que eu próprio sigo. E

depois há a lealdade. Eu tenho que ser leal à linha do meu partido, à liderança

do meu líder político que é o Presidente da República, tenho de conhecer o

pensamento dele e tenho que ser leal a isso. Há-de notar que a narrativa apesar

de ter temas delicados e mesmo controversos não foge à lealdade. Pelo contrário

procura fazer com que haja uma visão que está alinhada, embora não sendo aquele

alinhamento canino que estraga tudo.

Em algum momento

enquanto criador se sentiu na necessidade de se auto-censurar, de delimitar o

âmbito da sua criatividade para estar em linha com o pensamento político vigente?

Sim.

Necessariamente eu tenho que ser auto-crítico e tenho que me impor limites,

porque estou inserido numa determinada sociedade, estou inserido politicamente

num determinado contexto e estou inserido também enquanto dirigente político.

Eu tenho que fazer a minha narrativa literária não comprometendo a coerência

com essas inserções, porque senão são duas pessoas e eu não sou duas pessoas.

Sou apenas uma pessoa. Quando o entusiasmo da escrita me leva a uma determinada

direcção tenho de ter a capacidade de auto-crítica e dizer que essa direcção

não é correcta, posso fazer a mesma coisa mas utilizando um método mais de

acordo com o sistema e o pensamento actual.

Na linha de

evolução do sistema democrático, conforme narrado no romance, os partidos

políticos vão acabar por desaparecer. Prega-se uma democracia sem partidos. Não

tem receio que isso venha a ferir susceptibilidades no seio do seu partido?

Não

tenho, porque vejo o lado positivo disso. Temos de ter consciência de que nada

é estático, tudo muda. A própria dinâmica partidária de organização e

funcionamento também evolui. Se há essa evolução temos a obrigação, hoje, de

pensar como é que poderá ser amanhã e prepararmo-nos já. Penso que com esta

especulação acabo por dar um contributo não só ao partido a que eu pertenço mas

aos partidos em geral, para começarem a ver que tudo isso pode vir a

desaparecer. E se desaparecer estamos preparados? Portanto, é um pouco no

sentido construtivo dessa visão que eu falo nisso. E não tenho receio de falar

porque não estou a criticar para destruir um modelo que existe, é apenas para

fazer uma especulação, se quisermos, político-científica de como é que as

coisas evoluirão. E esse tipo de projecção é aconselhável que se faça, não só

nesse domínio mas também noutros. Mesmo na nossa vida pessoal temos a obrigação

de ver se hoje é assim como é que amanhã poderá ser, para não sermos apanhados

desprevenidos e não ficarmos perdidos quando as coisas acontecerem.